特集|川瀬が物件オーナーになってみた

2025.02.12

川瀬が物件オーナーになってみた「着工までの道のり」

みなさんこんにちは。CHAr副代表の川瀨英嗣(かわせ・えいじ)です。

2024年の春にスタートした連載「川瀬が物件オーナーになってみた」ですが、少し更新までに時間がかかってしましました。お待たせしてすみません!

第3回目の今回はいよいよ始まった工事について、お伝えできればと思います。着工前に考えていたプランなどについては、前回記事「こんな改修がしたい!」をぜひご覧ください。また、この物件との出会いなど、物件オーナーになった経緯については初回記事「空き家を買ってみる」をご覧ください。

待ち望んだ着工

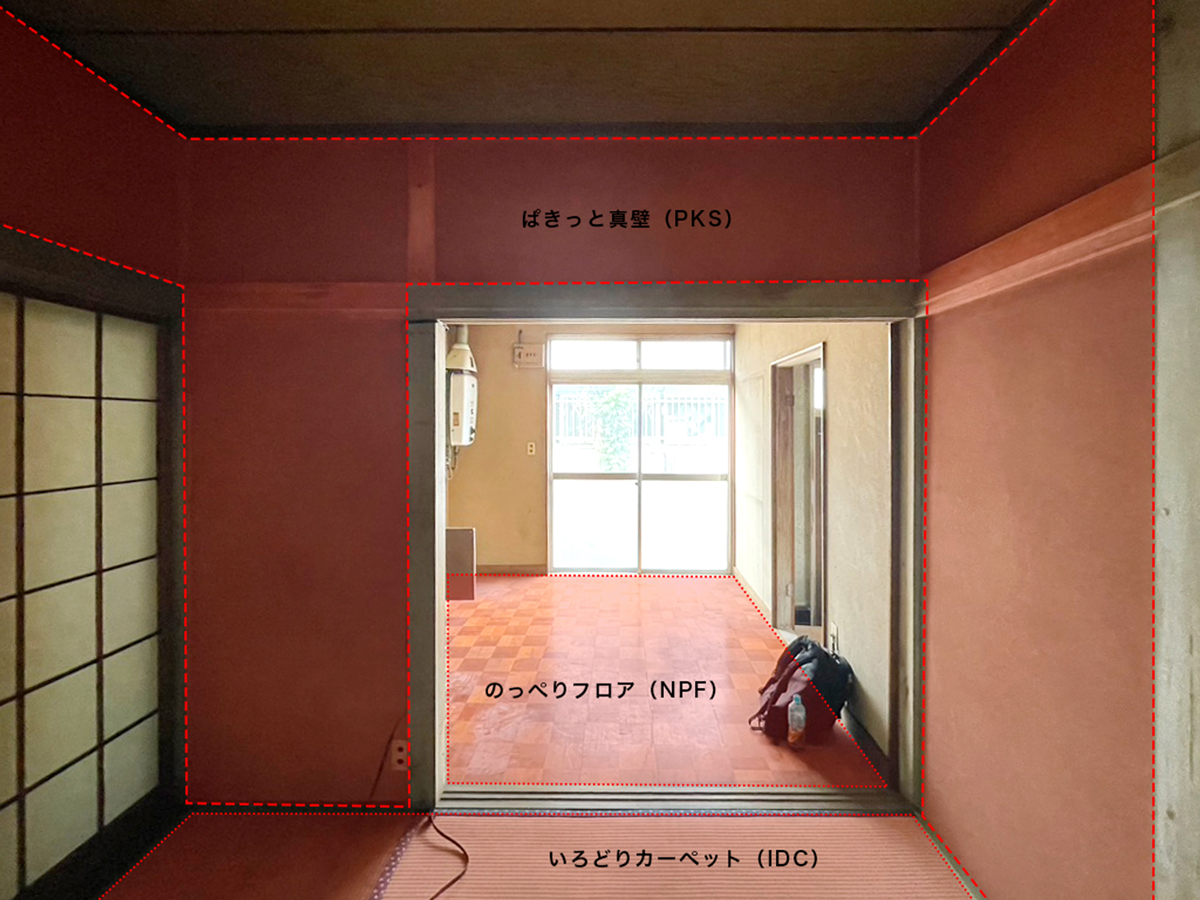

連載がスタートしてから一年近くが経過し、ようやく工事が始まりました。以前お伝えしたアイデアのように、モクチンレシピを活用する強みは、低コストで最大限の効果を得られることです。それに加えて、既存の空間の質をうまく活かすこともポイントになります。例えば1階部分では、床の印象はガラリと変えて、壁は綺麗に塗り直す、というのが今回の改修のアイデアになります。

1階の改修案(2024年春作成)

こうした改修を目指して、まずは床と壁を重点的に工事していくことになります。床を張り替えるために、既存の畳やフローリングを剥がし、合板を捨て貼りしています。そして壁を塗装するために、窓などを養生しています。

1階のダイニング部分(左手は和室)の工事がスタート

というわけで、無事工事がスタートしたのですが、今回の記事では工事がスタートするまでについても詳しく説明します。自分が物件オーナーになったからこそ理解できた、日本の中古物件が置かれた複雑な状況をお伝えしたいと思います。

腰の重い物件改修

代表の連とNPO法人モクチン企画(現:NPO法人CHAr)を立ち上げてから10年以上、毎日のように木造賃貸物件に向き合ってきました。これまで数え切れないほどの中古物件を、不動産屋さんや物件オーナーと協力しながら改修してきました。通常の物件改修では、企画や設計など計画の期間、そこから見積り調整と工事を経て、新しい入居者を募集します。規模によっても異なりますが、通常は2~5ヶ月程度では、物件の改修が完了することになります。

しかしながら、今回自分が購入した物件では、購入から一年以上経ってようやく着工することになりました。ちなみにまだ工事が終わっていないので、結局この物件に入居者が住み始めるのは、購入から二年近く経ってしまうことに…。仕事ではいつもスピーディな物件改修ができているのですが、自分の物件だとある意味で期限がないので後回しになってしまい、着工までに時間がかかってしまいました。

空き家オーナーの気持ち

総務省が行なっている「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家総数は900万戸にのぼり過去最多を更新しています。中でも「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は385万戸で、総住宅数の5.9%を占めています。これはつまり、賃貸物件ではなく、売却もされず、居住者もいない空き家のことで、まさに手付かずの物件がかなり存在していることを示しています。私が購入した物件も、改修が進まない限り、この空き家と同じ状態であるといえます。

こうした空き家の増加が社会問題になっていることは皆さんもご存知の通りだと思います。ましてやこうした住宅ストックの問題に取り組むのが私たちNPO法人CHArの使命でもあります。ただ、自分自身が物件オーナーになってみると、改修に踏み切るまでに様々なハードルがあることが身をもってわかりました。お金を用意したり、何年持たせるかなどの改修後の時間軸を含めた計画を立てたり、設計について考えたり。また当初はコスト面からDIY中心での改修を考えていましたが、子育てしながら週末にそういった時間を確保することも難しく・・・。自宅ではなく賃貸=投資物件として割り切っているものの、こうしたハードルを一個ずつ超えて、ようやく物件は改修されます。仕事で扱っているので頭ではわかっていたのですが、思っていた以上に大変なプロセスだと身をもって痛感しました。

次回は工事現場から!

今回はまさに「川瀬が物件オーナーになってみた」の連載にふさわしい、自分自身が物件オーナーになって気づいたことをお届けしました。最終的にはいつも親身にしてくださる工務店さんが「そろそろ改修しちゃいましょう!」と後押ししてくれたため、着工に漕ぎ着けることができました。(結局DIYはほぼやりませんでした)

次回はいよいよ工事現場での進捗や、レシピがどう活用されていくのかなどを、写真付きでたっぷりとご紹介できたらと思います!こちらもぜひお楽しみに。

工事が始まった物件の玄関